Boxe

Athletes – Boxing, phénakistiscope d'Eadweard Muybridge (1893). | |

| Domaine | Sport de combat de percussion avec des gants rembourrés |

|---|---|

| A donné | Boxe anglaise • Boxe américaine • Boxe khmère • Boxe birmane • Boxe française • Boxe thaïlandaise • Kick-boxing • Sanda |

| Pratiquants renommés | Jack Dempsey (BA) • Joe Louis (BA) • Mohamed Ali (BA) • Mike Tyson (BA) • Joseph Charlemont (SBF) • Joe Lewis (FC) • Bill Wallace (FC) • Benny Urquidez (FC, KB) • Toshio Fujiwara (KB) • Apidej Sit Hirun (BT) • Nilar Win (BB) • Hey Puthong (BK) |

| Sport olympique | Pour la boxe anglaise et les boxes pieds-poings (Jeux mondiaux) |

| modifier |

La boxe est une discipline sportive et un sport de combat qui oppose deux adversaires ayant recourt à des frappes de percussion.

Le mot « boxe », d'origine anglaise (la pratique se dit boxing), fait souvent référence à la boxe anglaise (BA), sport codifié durant la deuxième moitié du XIXe siècle, qui impose entre autres le combat avec les seules mains gantées.

D'autres types de lutte sont très anciens et déjà codifiés, comme le pugilat et les arts martiaux.

D'autres encore utilisent conjointement les frappes de poings, pieds et projections, comme la savate-boxe française et les pratiques orientales.

Par extension, de nombreuses disciplines ont donc emprunté l'appellation « boxe », notamment les « boxes sportives » du XIXe siècle et du XXe siècle telles les boxes pieds-poings[1] (BPP) réglementées pour certaines en Occident, le full-contact américain, le kick-boxing américain, le kick-boxing japonais ou K1 style, le chausson marseillais ou le panache (cousins de la boxe française savate), les boxes de l'Extrême-Orient dites plutôt « martiales » que « sportives » comme la boxe chinoise, le kung-fu-wushu, la boxe khmère (Pradal Serey), la boxe birmane (bama lethwei) et la boxe thaïlandaise (muay-thaï), entre autres.

C'est un sport particulièrement violent. Il contient énormément de blessures possibles. C'est pour cela qu'il existe des protèges-dents etc...

Étymologie[modifier | modifier le code]

Le mot « boxe » vient de l'anglais box, qui signifie « coup ». La boxe anglaise fut longtemps appelée noble art en raison des règles qui furent définies au XIXe siècle sous le patronage d'un aristocrate britannique[2]. L'idée était de différencier la boxe des gentlemen des combats sans réglementation qu'on pouvait voir dans les rues ou les foires de villages.

Différentes boxes[modifier | modifier le code]

La boxe connaît de nombreuses variantes suivant ses origines culturelles et géographiques. Ces variantes sont définies par leurs « cibles » corporelles, les « armes » corporelles utilisées, ainsi que pour certaines, les techniques de balayage, de projection et de saisies.

Les invariants de base sont : la présence de deux adversaires commençant le combat debout (et non au sol), d'une protection des mains, d'un espace de combat délimité et d'un arbitrage.

Cibles à atteindre[modifier | modifier le code]

Les cibles peuvent être :

- le visage et le buste : dans la boxe anglaise, les boxes américaines (full-contact, kickboxing américain et point-fighting) et la savate boxe française ;

- le visage, le buste et les jambes : dans la savate-boxe française, le kickboxing (américain et japonais), la boxe khmère, la boxe birmane, la boxe thaï, le chauss'fight, le sanda et le shoot-boxing ;

- toutes les parties du corps sauf la gorge, la colonne vertébrale et les parties génitales dans les arts martiaux mixtes, pancrace moderne et d'autres sports de combats de percussion et préhension à la fois.

Les armes[modifier | modifier le code]

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces cibles sont définis par les « armes[3] » corporelles utilisées :

- Poings dans la boxe anglaise ;

- Poings et pieds dans la savate-boxe française et le kick-boxing américain ;

- poings, coudes, avant-bras, pieds et genoux dans le kick-boxing japonais (avec saisies de tronc) ;

- poings, pieds, genoux et coudes dans la boxe birmane, la boxe khmère, la boxe thaï et le shoot-boxing (avec saisies de tronc et de jambe, et les projections).

Par opposition à la boxe anglaise : la boxe birmane, la boxe khmère, la savate BF, la boxe thaïlandaise et le shoot-boxing appartiennent à la catégorie dite des « boxes pieds-poings ».

Les principales boxes[modifier | modifier le code]

Il existe plusieurs types de boxes :

- les boxes dites américaines : full-contact, kick-boxing américain (« low-kick »), point fighting (« semi-contact »)[4]

- la boxe anglaise (Western boxing, uniquement avec poings gantés) : boxe éducative, boxe en pré-combat, boxe amateur ou boxe olympique (BA) et boxe professionnelle, où les coups de poing sont portés au-dessus de la ceinture ;

- la boxe birmane ou lethwei (BB), superlatif des boxes pieds-poings comme habituellement pour les boxes du Sud-est asiatique où tous les coups sont permis. Elle est pratiquée d'une manière plus sportive en Occident et surnommée depuis 1959, bando-kickboxing (BKB) ;

- la boxe chinoise (BC), appelée précisément le sanda en compétition, improprement appelée kung-fu ;

- la boxe française (ou savate-boxe française), aujourd'hui « savate-BF » et ses variantes, le chauss'fight (chausson marseillais) et le panache avec boxe pieds et poings en chaussures (SBF) ;

- la boxe khmère ou kun-khmer (BK) ;

- la boxe thaïe ou muay thaï (BT) ;

- la boxe vietnamienne (BV) ;

- le kick-boxing (KB] : kick-boxing américain ou « low-kick » (LK) et le kick-boxing japonais (K1).

Il existe des boxes composites, combinant les techniques de percussion (boxe) et de préhension (lutte) :

- shoot-boxing (SB) : boxe pieds-poings avec techniques de soumission et projection ;

- shooto (shoot-wrestling japonais) : combat qui mixte techniques de percussion et préhension

- pancrace et arts martiaux mixtes qui mélangent lutte sportive au corps à corps et boxes pieds-poings.

-

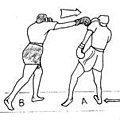

Coup de pied en arrière ici en contre sur une attaque en ligne haute (full-contact).

-

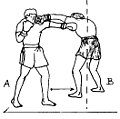

Coup de pied frontal en coup d'arrêt sur une attaque en ligne haute (kick-boxing).

-

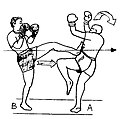

Saisie de jambe et riposte en ligne basse (boxe thaïe).

-

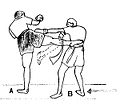

Ramassage de jambe (boxe birmane).

Un bref rappel historique[modifier | modifier le code]

En Occident, les ancêtres de la boxe sont le pugilat et le pancrace, deux pratiques sportives et récréatives, dont l'enjeu est un combat au corps à corps, tout comme la lutte. Des représentations nous sont parvenues (voir image ci-contre) ; pour les plus anciennes, elles proviennent des civilisations sumérienne, égyptienne et grecque.

Dans le cadre des Jeux olympiques antiques et de la discipline du pugilat, qui ne comprend que les poings, le nom du plus ancien champion qui nous soit parvenu est Onomaste de Smyrne en 688 av. J.-C. ; plus tard, Tissandre de Naxos triomphe quatre fois dans cette discipline en 572, 568, 564, et 560 av. J.-C., record inégalé depuis[5]. Le pugilat est interdit en 392 par l'empereur chrétien Théodose Ier. Aucun historien ne peut dire que cette pratique a complètement disparu entre ce moment-là et sa réapparition en Angleterre au XVIIe siècle, la noblesse britannique se divertissant alors en pariant sur des « rencontres de pugilat » clandestines[6]. Lors des guerres napoléoniennes les prisons flottantes de la Tamise, les fameux pontons, abritaient aussi des tripots où les geôliers anglais organisaient des combats avec mises d'argent, entre prisonniers français pratiquants la savate, ou le chausson, et des marins ou gardiens qui les affrontaient en boxe anglaise. C'est d'ailleurs grâce à cet héritage que la savate-BF est devenue une boxe pieds-poing au XXe siècle.

La boxe moderne est née au milieu du XIXe siècle qui voit des matchmakers (« faiseurs de match ») organiser des combats clandestins au cours desquels les forces de l'ordre interviennent régulièrement. En 1865, le journaliste John Graham Chambers codifie les combats de boxe. Les 16 règles qui en résultent portent le nom des règles du Marquis de Queensberry qui imposent le port des gants, définissent des catégories de poids, limitent les rounds à trois minutes, interdisent les coups sur un adversaire à terre et le combat au finish. Les combats deviennent alors plus rapides et moins brutaux, mais beaucoup plus techniques, ce qui leur permet de sortir de la clandestinité. La boxe devient alors un des premiers sports professionnels de l'ère moderne[7].

La boxe anglaise est admise aux Jeux olympiques lors de la session du CIO tenue à Paris en 1901. Les premières épreuves olympiques ont lieu lors des Jeux olympiques d'été de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis où la boxe féminine est représentée en tant que sport de démonstration[8].

La première fédération internationale de boxe anglaise professionnelle est la World Boxing Association fondée aux États-Unis en 1921 sous le nom de National Boxing Association, et dont le premier combat reconnu est le championnat du monde poids lourds organisé dans le Boyle's Thirty Acres de Jersey City le entre Georges Carpentier et Jack Dempsey[9].

L'espace du combat : salle et ring[modifier | modifier le code]

Aucun affrontement de ce type où son convoquées violence et force, ne peut se dérouler, sous peine de dérives (le combat de rue, la mort), sans la délimitation d'un espace : cette règle liminaire s'impose depuis l'Antiquité où apparaissent le gymnase (Occident), le dojo (Japon), l'échafaud, l'arène, le cirque... Circulaires, carrés ou rectangulaires, ces espaces hétérotopiques furent dès l'origine placés sous le contrôle d'un arbitrage (éducateur, entraineur, maître, organisateur, prince, etc.) et parfois sous l'œil d'un public, par exemple dans le cadre d'une compétition sportive et/ou d'un spectacle récréatif[10].

- En Angleterre, en 1838, le London Prize Ring édicte 29 règles dont la première définit le ring dans le cadre de la boxe à mains nues, afin de lutter contre les combats clandestins.

- En France, sous le Second Empire, ouvrent à Paris des salles dédiées à la savate. Les premiers matchs parisiens de boxe française sont donnés salle Wagram en 1900, et les premiers matchs de boxe anglaise au Wonderland en 1904. La revue L'Annuaire du ring est lancé en 1910. Après 1920, les premiers combattants en boxe anglaise et savate-boxe française débutèrent au Central sporting club[11].

- Salle américaine mythique, le Madison Square Garden (New York) fut reconstruit en 1925 par un promoteur-organisateur de matchs de boxe, Tex Rickard, pour la somme (considérable à l'époque) de 4,75 millions de dollars.

Technique[modifier | modifier le code]

Ci-dessous, une présentation du vocabulaire des boxes dites « sportives » et ainsi « modernes ». Les boxes « martiales » dites ancestrales ne sont pas abordées dans cet article notamment pour l'absence de réglementation les concernant.

Les parties du corps à atteindre en boxe[modifier | modifier le code]

Dans les règlements des boxes pieds-poings, on peut découper le corps humain en trois niveaux principaux à atteindre. Selon le règlement, les hauteurs accessibles et les cibles corporelles autorisées peuvent varier d'une discipline sportive à l'autre. Par exemple, en boxe birmane, contrairement à la plupart des autres boxes pieds-poings, les techniques de poings et de coude peuvent être portées sur le membre inférieur. Il en est de même pour la savate-boxe française: les frappes de pied dans l'articulation du genou et dans le dos sont permises, alors que dans la plupart des boxes sportives, elles y sont prohibées.

| Anglais | Français |

|---|---|

| Low | Le niveau sous la ceinture (le membre inférieur) |

| Middle | Le niveau du tronc |

| High | Le niveau du visage |

Dans la plupart des boxes et des sports de combat de percussion, en matière de cibles à viser le règlement est très proche. Les cibles au-dessus de la ceinture pour les techniques de bras (poing, avant-bras et coudes) et de jambe (pied et tibia) sont l'avant et le côté de la face et du tronc. Les cibles du membre inférieur sont la surface totale de la cuisse et de la jambe (mollet).

Les armes[modifier | modifier le code]

Le règlement sportif fixe le nombre d'armes corporelles à utiliser. En bando-kickboxing (boxe birmane), en kick-boxing américain, en full contact américain, en savate-boxe française seulement quatre armes sont autorisées (deux poings et deux pieds). En kick-boxing japonais (règles du K-1) « six armes » (deux poings, deux pieds et deux genoux) sont autorisées auxquelles ont ajoutes les saisies partielles de tronc et de jambe. En boxe birmane, boxe khmère, boxe thaïlandaise et boxe vietnamienne, on trouve « huit armes » (deux poings, deux pieds, deux genoux et deux coudes) auxquelles on rajoute les saisies (de tronc et de jambe) et les projections. En Asie, dans certains combats, les coups de tête sont tolérés ce qui rajoute la neuvième arme utilisée ancestralement.

Les surfaces de frappe de l'arme[modifier | modifier le code]

Le principe d'action et de sécurité veut, et notamment pour la pratique de haut niveau sans protection, on dit : « on percute avec les parties dures de son propre corps sur les parties molles autorisées du corps adverse ». Ce qui réduit bien évidemment les blessures de ses propres armes.

Le membre supérieur[modifier | modifier le code]

- Le poing : face avant de l'arme destinée à percuter la cible visée. En boxe anglaise, la surface de frappe autorisée s'arrête à la face avant du poing (articulations métacarpo-phalangiennes et premières phalanges du deuxième au cinquième doigt). Dans les règlements modernes, il est interdit de donner un coup de poing avec la main ouverte, avec l'intérieur, le dessus ou le côté de la main et avec le poignet. Pour d'autres boxes et notamment la boxe birmane et le combat libre, toute la surface de frappe de la main peut être utilisée.

- L'avant-bras et le coude : notamment pour les boxes du Sud-est asiatique (boxe birmane, boxe khmère, boxe thaïlandaise et boxe vietnamienne) différentes parties dures du coude peuvent être utilisées et pour l'avant-bras, les parties dures tel le bord externe du cubitus et le bord interne du radius (ou ulna).

Le membre inférieur[modifier | modifier le code]

- Le genou : en boxe birmane, en boxe khmère, boxe thaïlandaise, boxe vietnamienne et kick-boxing japonais différentes parties dures de genou peuvent être utilisées, notamment la rotule, les bords internes des os de la jambe (du tibia et du péroné ou fibula).

- Le tibia et le pied : pour les techniques de jambe différentes parties du pied peuvent être utilisées. Pour la boxe avec chaussures, le panel de surfaces à employer est très vaste mais pour la pratique à pieds nus, seules les parties dures sont conseillées (notamment, le dessus de pied, les articulations métatarsophalangiennes (« bol » de pied), talon et bord externe. Pour la percussion avec l'os du tibia quand le règlement le permet, est utilisée en priorité la face interne de la jambe (tibia).

La gestuelle de frappe[modifier | modifier le code]

Techniques de poing[modifier | modifier le code]

(Exemple pour le kick-boxing)

Coups de poing usuels[modifier | modifier le code]

- Direct ou straight-punch en anglais : coup de poing direct. Il est de forme, pistonnée, fouettée ou balancée-jetée. Nuances : le « jab » est un direct à petite course et généralement du bras avant, alors que le « lead » est un direct à grande course, puissant et donc du bras arrière nommé « cross » en anglais. On trouve également le short straight-punch utilisé de près qui se rapproche d'un « uppercut » au corps à corps à trajectoire rectiligne et plutôt horizontale.

- Crochet ou « hook-punch » en anglais : coup de poing circulaire (crocheté). Il existe d'autres formes de coups circulaires : le « swing » (appelé également « stick-punch ») est un crochet très large dit en bâton effectué avec un mouvement giratoire autour de l'épaule.

- Uppercut : coup de poing remontant (ou « undercut » ou « rising-punch »). Il est souvent classé dans la catégorie des coups circulaires, ce qui n'est pas toujours le cas.

- Overhand-punch ou overcut ou drop : coup de poing descendant (également nommé, plongeant).

-

Direct long du bras avant (jab).

-

Direct long du bras arrière (cross).

-

Crochet du bras avant (hook).

-

Uppercut (undercut), ici en coup de contre.

Coups de poing moins usuels[modifier | modifier le code]

- Back-fist* (ou reverse en anglais) : coup de poing en revers.

- Spinning back-fist* (ou turning back-fist) : coup de poing en revers retourné.

- Jump-punch (ou superman-punch) : coup de poing en sautant.

* - Autorisé chez les professionnels (sauf en boxe anglaise) mais pas dans tous les pays N.B. : Le cross-counter : se présente comme un contre qui croise le bras adverse. Il tient du cross (coup de poing direct) voire du Half-hook (semi-crochet) ou de l'Overhand-punch (coup de poing plongeant).

-

Coup de poing descendant (overhand-punch).

-

Cross-counter plongeant (en coup de contre sur un coup direct).

-

Coup de poing de revers (back-fist).

-

Direct court (en coup de contre sur un coup direct).

Coups de poing hybrides[modifier | modifier le code]

- Half-hook : semi-crochet en français, coup de poing circulaire à mi-chemin entre un direct et un crochet.

- Half-uppercut : semi-uppercut en français, coup de poing rectiligne à mi-chemin entre un direct et un uppercut.

- Bolo-punch: coup de poing circulaire (mi-crochet/mi-uppercut).

-

Bolo-punch (entre le uppercut et le crochet).

-

Semi-uppercut (entre le direct et l'uppercut).

-

Short-straight-punch (direct court au corps à corps).

Techniques de jambe[modifier | modifier le code]

(Exemple pour le kick-boxing)

Coups de pied usuels[modifier | modifier le code]

- Front-kick : coup de pied direct. Il est de forme « pistonnée », push-kick (pushing-kick) ou de forme « fouettée » (front snap-kick).

- Side-kick : coup de pied de côté.

- Semi-circular-kick : coup de pied en diagonale. Appelé également « diagonal-kick » ou « forty-five degree roundhouse-kick ».

- Roundhouse-kick : coup de pied circulaire. Trois hauteurs de frappe : coup de pied bas circulaire - en ligne basse (low-kick), coup de pied médian (middle-kick) et coup de pied haut (high-kick).

- Reverse-kick : coup de pied circulaire inversé ou crocheté ("hook-kick").

- Back-kick : coup de pied en arrière.

- Sweeping (ou footsweep en anglais) : coup de pied de balayage.

N.B. : usuellement, les coups de pied circulaires (roundhouse-kick) portent les noms suivants :

- Low-kick : coup en ligne basse (sous la ceinture) ;

- Middle-kick : coup en ligne moyenne (sur le tronc et les bras) ;

- High-kick : coup en ligne haute (niveau de la tête).

Ces vocables précédents sont des erreurs terminologiques car les techniques de jambe suivant leurs formes ont des appellations distinctes (Ex. : au niveau du coup de pied en ligne haute (« high-kick ») : on trouve le front kick, le hammer-kick, le hook-kick, etc., et pas seulement le roundhouse-kick comme on l'indique très souvent).

-

Front-kick.

-

Side-kick.

-

Semi-circular-kick.

-

Roundhouse-kick.

Coups de pied moins pratiqués[modifier | modifier le code]

Catégorie des coups de pied dit « en bâton » (stick-kick) :

- Crescent-kick : coup de pied en croissant (hanches de face),

- Hammer kick : coup de pied retombant porté avec le talon — habituellement surnommé, coup de pied en « marteau ». Lorsqu'il est préparé dans l'axe direct, il se nomme axe-kick.

N.B. : la combinaison des deux actions, coup en croissant et coup retombant est courante et peut s'exécuter à partir d'une préparation intérieure ou extérieure du pied.

-

Hook-kick.

-

Balayage retourné de type spinning hook-kick.

-

Crescent-kick.

-

Hammer-kick .

Coups de pied retournés et volants[modifier | modifier le code]

- Spinning hook-kick : coup de pied crocheté (hook kick) et retourné (appelé également « turning-kick »).

- Spinning side-kick : coup de pied de côté et retourné.

- Spinning back-kick : coup de pied arrière et retourné.

- Jumping front-kick : coup de pied de face et sauté.

- Jumping roundhouse-kick : coup de pied circulaire sauté.

- Jumping side-kick : coup de pied de côté sauté.

- Jumping back-kick : coup de pied de dos sauté.

Certaines techniques peuvent retournées et sautées à la fois (volantes).

-

Stick-kick.

-

Spinning back-kick ici sur une avancée adverse.

-

Jumping side-kick.

-

Jumping back-kick.

Techniques de genou[modifier | modifier le code]

(Exemple pour la boxe birmane, la boxe kmère, la boxe thaïlandaise et la boxe vietnamienne)

Coups de genou usuels[modifier | modifier le code]

- Rising Knee-strike : coup de genou remontant au corps à corps.

- Straight knee-thrust : coup de genou direct.

- Diagonal knee-kick : coup de genou semi-circulaire.

- Round Knee-Kick : coup de genou circulaire.

Coups de genou sautés et doubles[modifier | modifier le code]

- Jumping knee-kick ou « flying knee kick » : coup de genou sauté.

- Double knee-kick : coup simultané des deux genoux (en sautant bien entendu).

Ces techniques peuvent être données les hanches de face ou de profil, et emprunter différentes trajectoires (directe, remontante, piquante et circulaire). Elles peuvent être retournées et sautées à la fois.

-

Straight knee-thrust.

-

Rising Knee-strike.

-

Diagonal knee-kick .

-

Jumping knee-kick.

Techniques de coude[modifier | modifier le code]

(Exemple pour la boxe birmane, la boxe kmère, la boxe thaïlandaise et la boxe vietnamienne)

Coups de coude de base[modifier | modifier le code]

- Straight-elbow thrust : coup de coude direct.

- Spin-elbow strike : coup de coude circulaire.

- Inside-elbow strike : coup de coude de revers.

- Semi-circular-elbow strike : coup de coude semi-circulaire à trajectoire descendante ou remontante.

- Drop-elbow strike : coup de coude écrasant.

- Rising-elbow strike : coup de coude remontant.

-

Straight-elbow thrust.

-

Spin-elbow strike.

-

Drop-elbow strike.

-

Rising-elbow strike.

Coups de coude moins usuels[modifier | modifier le code]

Certains coups de coude sont donnés retournés (spinning), sautés (jumping), portés des deux bras (doubles), amenés en « marche d'escalier » voire à effets combinés (ex. : retournés et sautés).

- Jumping-elbow strike : coup de coude écrasant sauté.

N.B. : Les coups de coude peuvent être combinés avec les techniques de poing et notamment enchaînés en « cascade » (ce qui est le souvent le cas en boxe birmane).

-

Inside-elbow strike.

-

Semicircular-elbow strike.

-

Jumping-elbow strike.

Les balayages[modifier | modifier le code]

Technique de déséquilibre exécutée avec le pied ou le mollet c'est-à-dire sur le (ou les) point(s) d'appui au sol de l'adversaire. Elle peut être réalisée plus ou moins haute par rapport à l'appui au sol. Elle s'exécute dans différents axes (par l'extérieur, par l'intérieur, à l'arrière ou à l'avant de la jambe adverse). Habituellement, la définition la plus usuelle d'un balayage est la suivante : « technique de jambe qui s'effectue au ras du sol pour supprimer l'appui adverse » ; il est de plus petite amplitude et de puissance moindre contrairement au fauchage. Contrairement aux projections, la plupart des balayages s'effectuent sans saisie de l'adversaire. On trouve différentes « formes de corps » :

- mouvement pendulaire du membre inférieur à partir de la hanche (les hanches peuvent être dans l'une des trois positions fondamentales (de face, de profil ou de dos) ;

- mouvement de « crochet » avec une flexion du genou ;

- mouvement de « piston » avec une extension du genou ;

- technique de frappe circulaire, habituellement un coup de pied circulaire donné en pivotant (roundhouse-kick) ou un coup de pied crocheté (hook kick).

-

Balayage de type « cuillère ».

-

Balayage de type « louche ».

-

Balayage de type « crocheté » .

Les projections[modifier | modifier le code]

Les projections sont des actions destinées à expédier violemment l'adversaire au sol. Les techniques de projection utilisent un ensemble de mouvements segmentaires et musculaires qui déterminent des classes caractéristiques dites « formes de corps ». Chacune d'entre elles fait appel à une ou plusieurs actions de déséquilibre. On trouve : les arrachés (soulevés), les balayages, les crochetages, les fauchages, les épaulés, les hanchés, les ramassages (enfourchement et autres), les gestes de sacrifice, etc. Certaines boxes sportives, et notamment celles d'Asie du Sud-est et d'Extrême-Orient autorisent les projections. Chaque discipline a son propre règlement. Exemple : saisie du cou autorisé, projection par saisie au-dessus de la ligne des épaules interdit ou technique de sacrifice interdite, etc.

-

Saisie et déséquilibre par balayage externe.

-

Déséquilibre par crochetage .

-

Projection de hanche par barrage.

La défense[modifier | modifier le code]

La défense en boxe se résume par un ensemble d'actions destinées à faire échec à l'offensive adverse, comprenant les blocages de coups, les déviations de coups, les esquives de coups, les déplacements (mobilité pour ne pas être atteint) et les actions de neutralisation.

-

Désaxage, ici lors d'un jab adverse.

-

Abaissement et esquive rotative (ici lors d'un crochet).

-

Pas de retrait lors d'un jab adverse.

-

Retrait de buste lors d'un jab adverse associé d'un contre en uppercut.

« Se garantir contre les attaques adverses » se présente comme un des trois objectifs principaux à atteindre dans les sports de combat de percussion à côté d'attaquer les cibles adverses et d'utiliser l'action adverse à son propre avantage.

-

Esquive par élévation de jambe lors d'un low kick adverse.

-

Esquive par abaissement lors d'un high-kick adverse.

-

Retrait de buste lors d'un high-kick.

-

Déviation d'un front-kick adverse.

On distingue plusieurs objectifs de défense :

- la simple mise en sécurité de ses propres cibles, quelquefois réalisée en urgence (dite défense passive : couverture neutre, blocage neutre, encaissement, etc.) ;

- la réalisation d'actions destinées à utiliser l'activité adverse à son avantage (appelée par certains auteurs, défense active : le « blocage déviant » ou la « parade chassée » dans le but de déséquilibrer, le « blocage absorbant », l'esquive (pour ces trois formes liés à des ripostes simultanées), puis le coup d'arrêt suivi également d'une riposte ;

- la mise en difficulté de réalisations offensives adverses (par le raccourcissement ou l'augmentation de la distance, par le verrouillage des armes adverses, par une déstabilisation à base de techniques de menace, de leurre, de battement, etc.).

Ces deux derniers objectifs nécessitent des qualités d'initiative, d'anticipation et d'à-propos.

- Le but à atteindre serait d'être capable de défendre et de contre-attaquer (riposter) dans toutes les situations avec le moindre risque.

-

Blocage avec les deux avant-bras lors d'un jab au corps.

-

Couverture avec les deux gants lors d'un jab à la face.

-

Déviation d'un jab avec la paume du gant .

-

Neutraliser les armes en allant se coller (au corps à corps).

On distingue trois catégories de défense :

- la défense dite « non active » (classique) ayant pour but d'annihiler l'action adverse (ex. : « couverture », parade bloquée, parade opposition…) ;

- la défense dite « active » favorisant l'utilisation de l'action adverse (ex. : absorption de choc, coup d'arrêt, dégagement) ;

- la neutralisation ou activité d'anticipation ayant pour but d'empêcher le déclenchement de l'offensive adverse (verrouillage des armes adverses, avancée au contact…).

-

Couverture avec le bras et le gant lors d'un high-kick.

-

Absorption d'un low kick associé d'un contre en direct plongeant.

-

Parade avec les deux gants lors d'un high-kick adverse.

-

Coup d'arrêt lors d'une attaque adverse.

L'attitude, la garde et le style utilisé[modifier | modifier le code]

L'attitude désigne deux notions principales. D'abord la façon de se tenir en situation d'opposition ou posture de combat (façon d'être positionné, de se tenir, de s'orienter, d'être protégé ou en garde, etc., dans le combat. On parle plus couramment de garde, de posture ou de position) et d'autre part, la façon de se comporter en termes d'opposition ou façon de combattre (style utilisé, stratégie globale employée…).

Exemples : on recense différentes attitudes de combat en boxe : garde de trois-quarts de face, garde de profil, garde en crouch, garde basse, garde le poids sur jambe avant, garde le poids sur jambe arrière, garde en appuis très écartés, etc. Quelquefois, la position du corps peut indiquer les intentions d'un combattant à l'égard de son adversaire. Exemple : une attitude de profil peut être le signe d'un travail d'esquive et riposte du bras avant ainsi que de contre.

-

Garde de trois-quarts de face (poing avant avancé).

-

Garde de trois-quarts de face (position rentrée) .

-

Garde de trois-quarts de face (deux poings avancés) .

-

Garde de profil (side step), poing avant en ligne basse.

Les Anglo-Saxons parlent plutôt de « position » que de « garde » à proprement parler (exemple : side step pour la garde latérale). La garde pour les anglo-saxons, c'est le haut du corps et également les appuis au sol, ainsi ils utilisent le terme upright stance pour une position verticale de buste et full crouch pour une attitude recroquevillée. En France, on utilise plutôt l'expression d'attitude de combat lorsqu'on désigne l'ensemble. Donc lorsqu'on parle de « garde » dans l'école française, on pense souvent à la position des bras pour se protéger. Mais bien plus que cela, elle désigne une organisation corporelle permettant au combattant de se préparer à défendre et d'autre part à passer à l'offensive, cela dans une configuration qui lui offre un maximum de sécurité et d'efficacité. Différentes positions permettent de faire face à un adversaire avant et pendant l'engagement et sont appelées à défaut « garde ». Comme son nom l'indique, « être sur ses gardes » c'est se mettre en alerte permanente et adopter une position favorable pour réagir. De nombreuses attitudes de garde existent : garde trois-quarts de face, de profil, garde inversée, garde haute, garde basse, garde avancée, garde ramassée, etc. Certes, il très important « d'être gardé » (hermétique), mais il faut également adopter une attitude qui permette d'agir et de réagir rapidement et avec efficacité (donc adopter une posture efficace). A contrario, un boxeur n'adoptant pas d'attitude définie où ayant les bras « en bas » est dit « non gardé ». D'ailleurs, certains boxeurs font ce choix dans la perspective de construire leur jeu sur la base de contre-informations (tromperies).

-

Attitude droite (upright stance) .

-

Attitude semi-enroulée .

-

Attitude dos enroulé (full crouch).

Le style représente la manière de faire, propre à chaque individu, et que l'on peut rapporter à des classes de « comportement-type ». Elle est propre à son tempérament, à son potentiel physique ou à ce qui lui a été enseigné par son école de boxe. Ainsi, on distingue : l'attentiste du fonceur et le technicien du frappeur, mais ce classement ne s'arrête pas là. On recense différents caractères variables pour chaque « typologie ». Par exemple, chez les styles « techniques » : boxer en coups longs, en coups d'arrêt, en coup de contre. Chez les styles « physiques » : faire le forcing, boxer en crochets puissants « à la godille », chercher le corps à corps, chercher le coup dur. Lorsqu'un combattant utilise sa façon habituelle de boxer (son style habituel), on dit qu'il est sur son « registre », à la manière d'un musicien qui répète ses gammes préférées. D'autre part, l'opposition de styles reste appréciable dans un combat : on a pour exemple le combat de boxe anglaise des années 1980, Sugar Ray Leonard contre Marvin Hagler. Le premier, utilise une boxe à reculons, faite de larges pas de côté, d'esquives de buste et de contre-attaque précises, alors que le second use d'une boxe en progression avant, d'une attitude compacte, le buste en avant et de coups très puissants.

Sécurité[modifier | modifier le code]

Il est recommandé de revêtir de grosses protections pour l'entraînement, notamment pour les jeunes et les débutants même si les coups portés sont de puissance modérée. Les impacts peuvent en effet entraîner des lésions et commotions cérébrales, des pathologies à court terme (le « syndrome du second impact ») ou des dommages à long terme (maladies neurodégénératives telles que les démences pugilistiques, encéphalopathies traumatiques chroniques)[12].

Pour tous, l'équipement d'entraînement pour la sécurité est le suivant : protège-dents, coquille ventrale, bustier pour les femmes, gros gants et casque fermé. Pour les boxes pieds-poings : port de protège-tibias-pieds voire en supplément des chaussons de boxe américaine en mousse pour les pratiques pieds nus.

Pour le « sparring lourd » c'est-à-dire l'assaut d'entraînement appuyé : de très gros gants, un plastron et plusieurs protège-tibias superposés (pour ne pas blesser les partenaires). L'équipement doit être enduit de vaseline permettant aux coups de glisser et de réduire le risque de blessure.

Durant le match, l'arbitre est le garant principal de la sécurité des boxeurs, il peut sanctionner les gestes interdits et dangereux, et arrêter le combat en cas de risque important.

Des études ont prouvé que la boxe est un sport violent, qui peut laisser des séquelles. Des scientifiques ont analysé que les blessures infligées à la boxe en haut niveau, provoquent des dégâts importants tels que de forts traumas crâniens. Moins sanglante et moins spectaculaire que certains sports de combats (MMA), la boxe serait un sport très brusque pour l'organisme[13].

Combattants célèbres[modifier | modifier le code]

Boxe anglaise[modifier | modifier le code]

Boxes pieds-poings[modifier | modifier le code]

- Légende : BA = Boxe anglaise, FC = Full-contact, KB = Kick Boxing, BT = Muay thaï, SBF = Savate Boxe Française, BB = Boxe birmane, BC = Boxe chinoise, BK = Boxe kmère, BV = Boxe vietnamienne, KA = Karaté.

Full-contact[modifier | modifier le code]

- Combattants mythiques des années 1970-1980[modifier | modifier le code]

- Joe Lewis, l'immortel - États-Unis

- Bill Wallace, mister « superfoot » - États-Unis

- Benny Urquidez, « The Jet » - États-Unis (FC, KB)

- Jeff Smith, la Bombe de Washington D.C. - États-Unis

- Don Wilson, l'U.S. Dragon - États-Unis

- Dominique Valéra, idole du karaté et full-contact européen – France

- Grandes figures internationales des années 1980-1990[modifier | modifier le code]

- Jean-Yves Thériault, Mister Punch - Canada. A démontré l'utilisation importante des techniques de poing.

- Fred Royers - Pays-Bas (KA, FC, KB, BT, SBF)

- Rick Roufus ou le renouveau du full-contact - États-Unis

- Rob Kaman - Pays-Bas (également grand champion de kickboxing et autres boxes pieds-poings)

- Maurice Smith (FC, KB) - États-Unis

Kick-boxing[modifier | modifier le code]

- Combattants mythiques des années 1970-1980[modifier | modifier le code]

- Benny Urquidez dit « The Jet » — États-Unis — légende du kick-boxing américain (également grand champion de full-contact)

- Toshio Fujiwara — Japon — légende du kick-boxing japonais, 129 victoires

- Grandes figures internationales des années 1980-1990[modifier | modifier le code]

- Fred Royers - Pays-Bas (également grand champion d'autres boxes pieds-poings)

- Rob Kaman - Pays-Bas (également grand champion d'autres boxes pieds-poings)

- Maurice Smith (FC, KB) - États-Unis

- Pete (Sugarfoot) Cunningham (KB) - Canada

- Grands champions du circuit K1 grand prix depuis son démarrage en 1993[modifier | modifier le code]

- Branko Cikatić (Branimir) - Croatie - vainqueur en 1993

- Peter Aerts - Pays-Bas - vainqueur en 1994, 1995, 1998 - finaliste en 2006 et 2010

- Andy Hug - Suisse - vainqueur en 1996; finaliste en 1997,1998

- Ernesto Hoost - Pays-Bas - vainqueur en 1997, 1999, 2000, 2002 - finaliste en 1993

- Mark Hunt - Nouvelle-Zélande - vainqueur en 2001

- Remy Bonjasky - Pays-Bas - vainqueur en 2003, 2004, 2008

- Semmy Schilt - Pays-Bas - vainqueur en 2005, 2006, 2007, 2009

- Alistair Overeem - Pays-Bas - vainqueur en 2010

- Jérôme Le Banner - France - finaliste en 1995 et 2002

- Badr Hari – Maroc/Pays-Bas - finaliste en 2008 et 2009

- Mirko Filipović - Croatie - Finaliste en 1999

- Grands champions du circuit K-1 World MAX depuis son démarrage en 2003 au Japon[modifier | modifier le code]

- Masato – Japon - vainqueur en 2003, 2008 - finaliste en 2004 et 2007

- Gago Drago – Arménie

- Andy Souwer – Pays-Bas - vainqueur en 2005, 2007 - finaliste en 2006

- Albert Kraus – Pays-Bas - finaliste en 2003

- Buakaw Por. Pramuk – Thaïlande - vainqueur en 2004, 2006

- Artur Kyshenko – Ukraine - finaliste en 2008

- Giorgio Petrosyan – Arménie/Italie - vainqueur en 2009 et 2010

- Mike Zambidis - Grèce - demi-finaliste en 2010

Grande championne internationale Amatrice[modifier | modifier le code]

Mangte Chungneijang Mary Kom -Manipur - championne du monde à bridgetown en 2010

Boxe birmane[modifier | modifier le code]

- Carl Beaman - États-Unis

- Dale Minor - États-Unis

- Rick Rossiter (BB, BA) – États-Unis - années 1977-1978

- Nilar Win - Birmanie - années 1980

- Jerry George - États-Unis - années 1990

- Jean-Roger Callière – France - années 1990

- Jean-Marc Girard (BB, FC, MT) – France - années 2000

- Marc Apelé (BB, FC) – France - années 2000

Boxe khmère[modifier | modifier le code]

- Hey Puthong - Cambodge - légende du kun-khmer avec plus de 215 Combats.

- Bird Kham – Cambodge – grand champion des années 2000

- Chanta Meas - Cambodge

- Chey Kosal - Cambodge

- Lao Sinnath - Cambodge

- Vorn Viva - Cambodge

- Oth Puthong - Cambodge

- Felix Thy Hour – France - champion d'Europe des années 1980-1990

- Brian Denis - France

- Albert Veera Chey - France

Thaï-boxing[modifier | modifier le code]

- Apidej Sit Hirun - Thaïlande

- Pud Pad Noy Worawut - Thaïlande

- Samarth Payakaroon (BT, BA) - Thaïlande

- Hippie Singhamanee - Thaïlande

- Dany Bill

- Mehdi Volin - France

- Jean-Charles Skarbowsky - France

- Ramon Dekkers (BT, KB) - Pays-Bas

- Yussop Sor Tanikuhl - Thaïlande

- Dida Diafat (BT, KB) – France

Savate[modifier | modifier le code]

- Robert Paturel – France - champion d'Europe en 1984

- Jean Charles Charmillon - France

- Kamel Chouaref – France – également champion de kick-boxing

- Tony Ancelin - France

- Enoch Effah - Triple champion du monde

Fédérations internationales de boxe anglaise[modifier | modifier le code]

Il existe quatre grandes fédérations internationales de boxe anglaise professionnelle :

- l'IBF, fondée en 1983 ;

- la World Boxing Association, la plus ancienne, fondée aux États-Unis en 1921 ;

- la World Boxing Council, fondée le , à Mexico ;

- la World Boxing Organization, fondée en 1988.

Fédérations internationales des boxes pieds-poings et boxes martiales[modifier | modifier le code]

Pour les boxes américaines, japonaises et arts martiaux modernes[modifier | modifier le code]

Pour les arts martiaux traditionnels et modernes, activités de self-défense, activités de fitness-martial, boxes pieds-poings, sports pieds-poings-sol, luttes sportives au corps-à-corps, activités du sport adapté ( handisport) :

- la World Kickboxing & Karate Association (WKA) - Amateurs et pros, fondée aux États-Unis en 1976

- la World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O) - Amateurs et pros, fondée en Allemagne en 1976 - Officiellement reconnue par le GAISF en tant qu'organe officiel du kick-boxing mondial amateur

- l'International Sport Kickboxing Association (ISKA) - Amateurs et pros, héritière de l'ex Professional karaté association (PKA) , fondée aux États-Unis en 1986

- l'International Combat Organisation (I.C.O.)

Pour la savate-boxes française[modifier | modifier le code]

- La Fédération internationale de savate (F.I.Sav.) – Savate, canne et bâton, Savate défense

Pour les boxes du Sud-est asiatique[modifier | modifier le code]

- L'International Thaing Bando Association (I.T.B.A.) – boxe birmane, lutte birmane, arts martiaux birmans à mains nues et armes traditionnelles

Fédérations françaises[modifier | modifier le code]

Pour la boxe anglaise[modifier | modifier le code]

Pour les boxes américaines et japonaises[modifier | modifier le code]

- La Fédération de sports de combat (et arts martiaux) – France (FSC) : arts martiaux traditionnels et modernes, activités de self-défense, activités de fitness-martial, boxes pieds-poings, sports pieds-poings-sol, luttes sportives au corps-à-corps, activités du sport adapté (handisport) - fédération créée en 2002 – Fondée en 2002 - Président : Thierry Muccini – Directeur Technique Fédéral : Alain Delmas

- La Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA), anciennement la Fédération française de sports de contact (FFSCDA) : muay thaï, chauss'fight, kick-boxing, K1-rules, pancrase, bando, boxe birmane, kung-fu de contact et sanda, lutte contact, boxe boji - fédération créée en 2008 – Fondée en 2008 - Président : Nadir Allouache – Directeur Technique National : Albert Pernet

- La Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) : karaté, arts martiaux vietnamiens, krav maga, yoseikan, karaté Contact, wushu, penchak Silat, etc. – Président : Francis Didier – Directeur Technique National : Dominique Charre

Pour la savate-boxe française[modifier | modifier le code]

- La Fédération française de savate boxe française et D.A. – Savate, canne et bâton, Savate défense, Savate forme – Président : Joël Dumez – Directeur Technique National : Thierry Mardargent

Notes et références[modifier | modifier le code]

- ↑ Cette appellation française de « boxe pieds-poings » a été proposée, dans les années 1970, par Alain Delmas, enseignant d'université, spécialiste des sports de combat et arts martiaux, chercheur en combatique et stratégique.

- ↑ « boxe (anglais box, coup) », sur larousse.fr (consulté le ).

- ↑ Arme (corporelle) : terme générique utilisé dans les « sports de combat de type « percussion » » depuis les années 1980 pour désigner la partie corporelle de frappe. Ex. : le bras avant en tant qu’outil d’attaque et de défense. Pour d’autres disciplines et auteurs, il désigne la forme technique utilisé (ce qui peut être une erreur à notre sens). Ex. : le crochet (coup de poing dit crocheté plus exactement « circulaire ») ou arme de contournement de la garde. Dans les boxes pieds-poings on parle souvent de quatre, six ou huit armes pour désigner le nombre de zones de frappe utilisé (articulation ou segment osseux). En boxe birmane et en boxe thaïlandaise on utilise le plus souvent les huit surfaces principales de frappe (c‘est-à-dire : deux poings, deux pieds/tibias, deux genoux et deux coudes). La neuvième arme des boxes ancestrales du Sud-est asiatique, la tête (crâne) a été enlevée des règlements modernes.

- ↑ L’expression « boxe américaine » est utilisée non pas seulement pour le full-contact mais pour l’ensemble des disciplines nées dans les années 1950 à 1970 aux U.S.A, c’est-à-dire avec trois formes principales : 1 - full-contact américain (plus précisément le « karaté full contact ») : boxe pieds-poings américaine sans frappe en dessous de la ceinture, avec des gants et chaussons en mousse, 2 - Kick-boxing américain (appelé « low-kick ») : en plus du full-contact américain, la frappe uniquement en coup de pied circulaire sur les cuisses, 3 - point fighting en français « semi-contact » : ou combat aux points, une sorte de rencontre de type « karaté japonais » avec des gants de boxe et chaussons en mousse.

- ↑ Alain Monestier, Les conquérants de l'Olympe : naissance du sport moderne, Albin Michel, , p. 57.

- ↑ Marie-Hélène Brousse, Sport, psychanalyse et science, Presses universitaires de France, , p. 129.

- ↑ Florence Carpentier, Le sport est-il éducatif ?, Publication Univ Rouen Havre, , p. 194.

- ↑ Michel Prum, La fabrique de la "race" : regards sur l'ethnicité dans l'aire anglophone, Éditions L'Harmattan, , p. 206.

- ↑ (en) Anil Taneja, World of sports indoor, Gyan Publishing House, , p. 67.

- ↑ [PDF] Axel Fouquet, « Ce que la boxe montre de l’homme », in: Transversalités, ICP, 2019/2 (n° 149), p. 25-39.

- ↑ Sylvain Ville, « Portrait des boxeurs de métier en France (1905-1914) », in: Le Mouvement Social, 2016/1 (n° 254), p. 13-29 — sur Cairn.

- ↑ Jean-François Chermann, KO, le dossier qui dérange. L'athlète commotionné, Stock, , 224 p..

- ↑ « Pourquoi la boxe est un sport plus violent que le MMA ? », Gentside Sport, (lire en ligne, consulté le )

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Par ordre alphabétique :

- Jérôme Beauchez, L'Empreinte du poing. La boxe, le gymnase et leurs hommes, éditions de l'EHESS, 2014.

- Georges Blanchet, Boxe et sports de combat en éducation physique, Éd. Chiron, Paris, 1947.

- Bonomelli, R., Dimarino, S., Thaï boxing. Éditions De Vecchi, Milan, 1998.

- Jean-Claude Bouttier et J. Letessier, Boxe : la technique, l'entraînement, la tactique, Éditions Laffont, Paris, 1978.

- Bouttier, J.C., Lustyk, J.P., La boxe : connaissance et technique, Éditions Daniel, Paris, 1990.

- Cougoulic, P.,Raynaud, S.,Cougoulic, B., La Boxe éducative. 200 jeux et situations pédagogique, Éditions Amphora, Paris, 2002.

- Delmas Alain, Glossaire des sports de combat, Université P. Sabatier - Toulouse, 1973.

- Jack Dempsey, Championship fighting, Éd. Jack Cuddy, 1950.

- Devost [professeur], Manuel de la boxe française et anglaise. Méthode Leboucher, Paris, Librairie Taride, 1885 — lire en ligne.

- Deyrieux, A., La Boxe anglaise, Ulisse Éditions, Paris, 1998.

- Devost, Manuel de Boxe Française et Anglaise, Paris, 1885.

- Dimarino, S., Leçons de kickboxing, Éditions De Vecchi, Paris, 2000.

- Draeger, D., Smith, R., Asian Fighting Arts, Kodansha International, Tokyo, New York, San Francisco, 1969.

- Falk, D, La boxe thaïlandaise, Éditions Judoji, 1990.

- Falsoni, E., Cours de Full-contact, Éditions De Vecchi, Milan, 1995.

- F.F.B., La boxe, guide de techniques, Éditions Vigot, Paris, 1980. - La boxe, préparation physique, secourisme, hygiène sportive, rôle de l'homme de coin, Éditions Vigot, Paris, 1978. - Les cahiers techniques et pédagogiques de la COFORM, Paris, 1993.

- Gyi, M., Burmese Bando boxing, États-Unis, 1987.

- Habersetzer Gabrielle & Roland, Encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient, Éd. Amphora, Paris, 2000

- Langlois, R., Boxe, in Revue EPS no 78 à 80, Paris, 1965.

- Letessier, J., La boxe, sport scolaire, in Revue EPS no 107, Paris, 1971.

- Lima, A., Benny “the jet“ Urquidez, in magazine Budo International, 1997.

- Lombardo Patrick, Encyclopédie mondiale des arts martiaux, Éd. E.M., Paris, 1997.

- Gabrielle & Roland Habersetzer, Encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient, Éd. Amphora, Paris, 2000.

- Louis Lerda, J.C. Casteyre, Sachons boxer, Éd. Vigot, Paris, 1944.

- Paschy, R., Kick-boxing « Muay thaï », Éditions Sedirep, Paris, 1982.

- Petit, M., Boxe : technique et entraînement, Paris, Éd. Amphora, Paris, 1972.

- Philonenko, A., Histoire de la boxe, Éditions Bartillat, Paris, 2002.

- Plasait, B., Défense et illustration de la Boxe Française, Éditions Sedirep, Paris, 1971.

- Poy-Tardieu, N., Le Guide des Arts Martiaux et Sports de Combat. Éditions de l'Éveil, Paris, 2001.

- Jean-Manuel Roubineau, À poings fermés une histoire de la boxe antique, P.U.F., Paris,2022

- Royers, F., Kick-boxing, Éditions Sedirep, Paris, 1987.

- Rudetski, M., La boxe, coll. « Que sais-je ? », Éditions P.U.F., Paris, 1974

- Savodelli, J., Do-Tuong, A., La boxe thaï, Éditions Amphora, Paris, 1989.

- Than (Gyi), B., Manuel of the bando discipline, National bando Association, 1946-1968.

Liens externes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

- boxe, sur Wikimedia Commons