Joseph Brodsky

Pour les articles homonymes, voir Brodsky.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance | |

| Nationalités |

soviétique ( - américaine (à partir de ) apatride |

| Domiciles | |

| Formation |

Clare Hall Annenschule (en) |

| Activités | |

| Période d'activité | |

| Conjoint |

Maria Sozzani (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Genre artistique |

Poésie |

| Influencé par | |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Gorbunov and Gorchakov (d) |

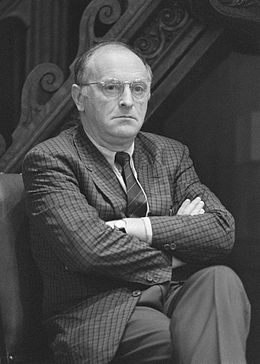

Joseph Brodsky (en russe : Иосиф Александрович Бродский, Iossif Aleksandrovitch Brodski) est un poète né à Léningrad le et mort à New York le . Il est lauréat du prix Nobel de littérature en 1987[4].

Biographie[modifier | modifier le code]

Brodsky est issu d'une famille juive russe démunie de Leningrad. Son père est photo-reporter pour la marine russe et sa mère interprète. Il interrompt ses études à l'âge de 16 ans et vit de petits métiers. Il apprend seul le polonais et l'anglais dans le but de traduire Czesław Miłosz et John Donne, puis s'initie en autodidacte aux sciences humaines, à l'histoire, à la littérature, à la philosophie et à la mythologie. Il intègre les cercles littéraires de l'Union des républiques socialistes soviétiques où il rencontre Evgueni Reïn et Anna Akhmatova. Impressionnée par la force de ses premiers textes, cette dernière le pousse à persévérer comme poète.

Alors que sa popularité ne cesse de croître en Union soviétique (il figurait dans le dernier numéro de Sintaksis, samizdat édité par Alexandre Ginsburg), il est arrêté en 1964 et condamné pour « parasitisme social » à cinq ans de déportation dans l'oblast d'Arkhangelsk. Libéré un an plus tard, il rentre à Leningrad, mais n'arrive pas à faire publier ses ouvrages.

En 1966, il se rend en Lituanie, où il fait connaissance de Tomas Venclova à qui il dédiera son poème Lithuanian Nocturne (1973)[5],[6].

Constamment surveillé, il est expulsé d'URSS en . Après un bref séjour à Vienne, où il est accueilli par W. H. Auden, il s'établit aux États-Unis. À l'instar de Vladimir Nabokov, il écrit des articles en anglais, regroupés plus tard dans le recueil Loin de Byzance.

Brodsky entame ensuite l'écriture de poèmes en langue anglaise et traduit du russe certaines de ses compositions, arrivant à retrouver les acrobaties rythmiques et verbales des versions originales. Il publie par ailleurs ses travaux dans les plus grandes revues littéraires des États-Unis.

Accédant à la citoyenneté américaine en 1977, il enseigne à l'Université du Michigan et devient une figure marquante des milieux intellectuels new-yorkais. Ce statut accroît son prestige international et lui permet de donner des conférences dans le monde entier.

Dans son discours de réception du prix Nobel en 1987, il cite quatre auteurs dont l'influence a été déterminante : Akhmatova, Auden, Marina Tsvetaïeva et Robert Frost. D'autres influences se lisent dans sa poésie parmi lesquelles T. S. Eliot, Constantin Cavafy, les poètes-philosophes russes schellingiens du XIXe siècle (Fiodor Tiouttchev, Ievgueni Baratynski) ou encore Ossip Mandelstam et Nikolaï Zabolotski.

L'œuvre de Brodsky doit beaucoup à la tradition pétersbourgeoise des acméistes et plus encore à la poésie anglophone (particulièrement les poètes métaphysiques tels que John Donne) à qui il emprunte l'inquiétude métaphysique, la préciosité de la forme et la versification savante. La prosodie, la métrique et la rythmique de ses compositions se veulent plus libres au fil du temps. On retrouve dans ses strophes alambiquées un hommage à la poésie élisabéthaine dont il reprend le jeu des rejets et contre-rejets et de rimes finales ou intérieures. Il a aussi souvent recours à l'enjambement et aux métaphores. Sa poésie fait de la parole la preuve absolue de l'existence humaine. Elle constitue une réflexion dense sur la langue (syntaxe, versification, étymologie, symbolique, musicalité) et conjugue inspiration du quotidien, méditation, vision éthique, épique et cosmogonique.

En 1990, il épouse une étudiante russo-italienne, Maria Sozzani, rencontrée alors qu'il donne un cours à Paris, dont il aura une fille, Anna.

Joseph Brodsky meurt à New York, le , des suites d'une crise cardiaque. Il est enterré sur l'île de San Michele, l'île-cimetière de Venise. Joseph Brodsky aimait particulièrement l'Italie et trouvait excellente la traduction de ses poèmes en italien, qui utilisait le même système de rimes que celui de la poésie russe.

Œuvre[modifier | modifier le code]

Parmi ses recueils de poèmes, on note La Procession (1962), Collines (1962), Isaac et Abraham (1962), Élégie à John Donne (1963), Gortchakov et Gorbounov (1965-1968), La Partie du discours (1977), Nouvelles Stances (1983), Uranie (1987), Paysage avec inondation (posth. 1996). Il est également l'auteur de pièces de théâtre telles que Le Marbre (1984) et Démocratie (1990). Il a aussi signé quelques essais critiques comme Loin de Byzance (1988) puis une Histoire du XXe siècle (1986).

Disponible en français :

- Collines et autres poèmes (trad. Jean-Jacques Marie, préf. Pierre Emmanuel), Seuil,

- Poèmes 1961-1987 (trad. Michel Aucouturier, Jean-Marc Bordier, Claude Ernoult, Hélène Henry, Ève Malleret, André Markowicz, Georges Nivat, Léon Robel, Véronique Schilz, Jean-Paul Sémon, préf. Michel Aucouturier), Gallimard, coll. « Du monde entier »,

- Loin de Byzance (trad. Laurence Dyèvre, Hélène Henry), Fayard,

- Acqua Alta (trad. Benoit Cœuré, Hélène Henry), Gallimard, coll. « Arcades »,

- Vertumne et autres poèmes (trad. Hélène Henry, André Markowicz, Véronique Schilz), Gallimard, coll. « Du monde entier »,

- (ru + en + fr) Vingt sonnets à Marie Stuart (trad. Claude Ernoult, Peter France, André Markowicz), Les doigts dans la prose,

Notes et références[modifier | modifier le code]

- ↑ « http://hdl.handle.net/10079/fa/beinecke.brodsky »

- ↑ « https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8k35w48/ »

- ↑ « http://pid.emory.edu/ark:/25593/8z1vr »

- ↑ (en) Harriet Staff, « The Anti-Soviet Soviet Poet: Joseph Brodsky », sur poetryfoundation.org, (consulté le )

- ↑ Valentina Polukhina, Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries, vol. 1-2, Academic Studies Press, coll. « Studies in Russian and Slavic literatures, cultures and history », , 604 p. (ISBN 978-1-934843-16-1, lire en ligne), p. 178-179

- ↑ Sanna Turoma, Brodsky Abroad : Empire, Tourism, Nostalgia, University of Wisconsin Press, , 292 p. (ISBN 978-0-299-23633-5, lire en ligne), p. 239

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Solomon Volkov, Conversations avec Joseph Brodsky, Anatolia/Le Rocher, 2003

- Yves Leclair, "Un hiver avec Joseph Brodsky", "Bonnes compagnies", éd. Le Temps qu'il fait, 1998.

- Georges Nivat, "Portrait de Joseph Brodsky", La Quinzaine littéraire N° 469, du 1er au .

- Emmanuel Carrère, Limonov, éd. P.O.L., 2011.

- E. Carrère, dans sa biographie d'Édouard Limonov, rapporte à plusieurs reprises le mépris que cet écrivain russe éprouvait pour Brodsky. Ainsi, selon un article des Inrockuptibles, « Chez Limonov, c’est un rejet épidermique, lié à son histoire. Il n’éprouve que jalousie et mépris pour les hérauts de la dissidence russe, émigrés comme lui mais plus lus, plus reconnus. Il envie Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987, crache sur Soljenitsyne et sur la "sainte Trinité" Mandelstam-Pasternak-Tsvetaeva. »

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

- Joseph Brodsky, sur Wikimedia Commons

- Ressources relatives à la musique

:

: - Ressources relatives à la littérature

:

: - Ressources relatives au spectacle

:

: - Ressource relative à l'audiovisuel

:

: - Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - American National Biography

- Britannica

- Brockhaus

- Den Store Danske Encyklopædi

- Deutsche Biographie

- Enciclopedia italiana

- Encyclopédie de l'Ukraine moderne

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Munzinger

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Treccani

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- (ru) Biographie, photos, poésie, essais et des articles critiques

- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)

- (fr) Deux poèmes de Joseph Brodsky mis en musique et chantés en russe, texte traduit en français

Lauréats du prix Nobel de littérature |

|

|---|---|

| 1901-1925 |

|

| 1926-1950 |

|

| 1951-1975 |

|

| 1976-2000 |

|

| 2001-2022 |

|