Organisation de l'unité africaine

La mise en forme de cet article est à améliorer ().

La mise en forme du texte ne suit pas les recommandations de Wikipédia : il faut le « wikifier ».

Pour les articles homonymes, voir OUA (homonymie).

| Organisation de l'unité africaine | |

| |

| |

| Situation | |

|---|---|

| Création | |

| Dissolution | |

| Type | Organisation internationale |

| Siège | |

| Organisation | |

| Membres | 53 pays |

| Secrétaire général | Kifle Wodajo (1963-1964) Diallo Telli (1964-1972) Nzo Ekangaki (1972-1974) William Eteki Mboumoua (1974-1978) Edem Kodjo (1978-1983) Peter Onu (1983-1985) Idé Oumarou (1985-1989) Salim Ahmed Salim (1989-2001) Amara Essy (2001-2002) |

| modifier |

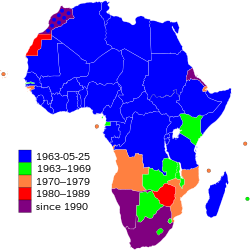

L'Organisation de l'unité africaine (OUA) est une organisation inter-étatique, ayant précédé l'Union africaine. Elle a été créée et présidée par l'empereur Haïlé Sélassié Ier le et dissoute le .

Le premier président de l'OUA[modifier | modifier le code]

Le , 32 États créèrent l’Organisation de l'unité africaine à Addis-Abeba en Éthiopie. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis divergeaient sur sa nature. Les partisans du fédéralisme, menés par le président du Ghana Kwame Nkrumah, s’opposaient aux tenants d’une « Afrique des États » avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision et l’Organisation de l'unité africaine devint un outil de coopération, et non d’intégration, entre les États. Depuis, la journée mondiale de l'Afrique est célébrée tous les 25 mai.

Durant le même mois, la charte de l'organisation (qui fut rédigée notamment par le président malien Modibo Keïta et le président togolais Sylvanus Olympio quelque temps avant sa mort) fut signée par trente États africains indépendants. Le Togo n'est pas représenté du fait de l'assassinat de son président Sylvanus Olympio par des éléments pro-français ; le président tanzanien Julius Nyerere appelle les autres États africains à ne pas reconnaitre le nouveau régime togolais.

À la suite de la guerre du Kippour et du sixième sommet des chefs d'État arabes (novembre 1973), le Conseil des ministres de l'OUA s'est réuni du 19 au en session extraordinaire d'urgence, à la demande de l'Algérie, et a décidé de créer un comité chargé de prendre contact avec la Ligue arabe pour définir une politique de coopération entre les États africains et le monde arabe[1] ; 42 États africains ont ensuite rompu leurs relations avec Israël[2].

En 1984-1985, le Maroc se retire de l'Organisation de l'unité africaine, dont il était membre depuis 1963, à la suite de l'admission de la République arabe sahraouie démocratique[3].

Dans les années 1980, l'OUA est en crise. Le président burkinabé Thomas Sankara se montre très critique à l'égard de son fonctionnement : « L'OUA telle qu'elle existait ne peut pas continuer. [...] L'Afrique est face à elle-même avec des problèmes que l'OUA réussit toujours à contourner en remettant leur résolution à demain. Ce demain-là, c'est aujourd'hui. On ne peut plus remettre à demain toutes ces questions. C'est pourquoi nous trouvons que cette crise est tout à fait normale. Elle arrive peut-être même avec un peu de retard[4]. »

En 2002, l'Union africaine remplace l’organisation de l'unité africaine. L'Union africaine ayant été créée en 2000 à Durban en Afrique du Sud[5],[6].

| Signature Entrée en vigueur Nom du traité |

1961 1961 |

1963 1963 Charte de l'OUA |

1991 1994 Traité d'Abuja |

1999 2002 Déclaration de Syrte |

||||||||

| Organisation de l'unité africaine (OUA) | Communauté économique africaine : | |||||||||||

| Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) | ||||||||||||

| Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) | ||||||||||||

| Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) | ||||||||||||

| Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) | ||||||||||||

| Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) | ||||||||||||

| Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) | ||||||||||||

| Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) | ||||||||||||

| Union du Maghreb arabe (UMA) | ||||||||||||

| Groupe de Casablanca | Union africaine (AU) | |||||||||||

| Groupe de Monrovia | ||||||||||||

Organisation[modifier | modifier le code]

Les quartiers généraux de l'Organisation de l'unité africaine, se trouvaient à Addis-Abeba (c'est toujours le cas pour l'actuelle UA).

Les organes principaux de l'Organisation de l'unité africaine étaient :

- La Conférence : Réunion des chefs d'État et de gouvernement une fois l'an. C'était l'organe décisionnel de l'Union .

- Le secrétariat général de l’Union africaine.

Si la Conférence a été gardée dans l'architecture institutionnelle de l'Union africaine, le secrétariat a été remplacé par la Commission. Celle-ci reste l'autorité exécutive mais dispose également d'un pouvoir d’initiative

Institutions spécialisées[modifier | modifier le code]

Les institutions spécialisées de l'OUA étaient les suivantes :

- Union panafricaine des télécommunications (UPAT) ;

- Union panafricaine des postes (UPAP) ;

- Agence panafricaine de nouvelles (PANA) ;

- Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA) ;

- Union africaine des chemins de fer (UAC) ;

- Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) ;

- Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA) ;

- Bureau africain des sciences et de l'éducation, Fonds africain pour la recherche scientifique et l'éducation, Organisation internationale spécialisée (BASE – FARSE – Union africaine) est la nouvelle appellation du Bureau africain des sciences de l'éducation, à la suite des Réformes techniques, administratives et financières internationales commandées par la 10e session extraordinaire du Comité exécutif du BASE/OUA tenue les 20- à Dakar en république du Sénégal.

- la BASE, autrefois ONG nationale de la république démocratique du Congo (ex-république du Zaïre), a accédé au rang d'institution spécialisée de l'OUA à la suite de la mise en œuvre de la résolution no 249(XI) de du Conseil économique et social des Nations unies prise lors de la conférence des ministres de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique à Accra. voir la liste des résolutions et recommandations de la CEA ;

- les Recommandations no 1 à no 19 de la conférence des ministres africains de l'éducation et de la planification économique réunie à Hararé les - sous l'égide de l'UNESCO et de la CEA ont établi, retenu et expressément recommandé le BASE pour assurer la coopération technique internationale dans le domaine de la recherche scientifique et en éducation en tant qu'institution spécialisée de l'OUA ;

- l'OUA est devenue Union africaine en 2002 à Durban en Afrique du Sud en application de la déclaration de Syrte du . Son siège est établi à Addis Abeba en remplacement du siège de l'OUA. Le traité international créant l'Union africaine est signé le , à Lomé, au Togo. Le l'Union africaine s'est substituée à l'OUA et en a conservé les institutions spécialisées citées plus haut, dont bien entendu le BASE qui accède aujourd'hui au rang d'Organisation internationale spécialisée de l'Union africaine ;

- conformément à la Charte des Nations unies, l'Union africaine et les États membres d'Afrique sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'Assemblée générale et de toutes les conventions internationales des Nations unies et spécifiquement de tous les organes des Nations unies, notamment ils sont membres éligibles du Conseil de sécurité des Nations unies, ils sont membres de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, de la Cour permanente de justice internationale et du tribunal administratif international de l'Organisation internationale du travail. Tous ces organes sont compétents pour toutes les natures de contentieux autorisées par leurs statuts et leurs règlements intérieurs ;

- le BASE – FARSE – Union africaine est membre du programme du plan d'actions de Lagos dont il est issu à Lagos, du plan d'actions d'Afrique de l'UA/NEPAD dont il est habilité à en assurer la préparation, le développement et pour la disponibilité des ressources humaines adéquates en vue de réussir l'agenda 2063 de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine ;

- le BASE – FARSE – Union africaine, comme à l'accoutumée, a institué la réunion de la conférence des experts scientifiques des États membres de l'Union africaine et des Nations unies pour la préparation des décisions internationales devant engager les Instances internationales de ses missions internationales et consulaires de l'Organisation. Il est prévu incessamment la réunion de conférence des experts scientifiques à N'Djamena, au Tchad, de la conférence des ministres de tutelle chargés des enseignements, de la recherche scientifique et des formations techniques et professionnelles avec les organes hiérarchiques des Nations unies intégrant, pour une instance commune de conférence internationale, les ministres de l'Économie et des Finances et les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale des États membres à Libreville, au Gabon, ainsi que la conférence des États membres du présidium du Comité exécutif du BASE – FARSE – Union africaine sous l'égide de l'UNESCO et de la CEA à Tunis, en Tunisie. Il s'agira précisément d'examiner, i) pendant 25 jours pour la 1re conférence, les nouveaux textes conventionnels internationaux du BASE – FARSE – Union africaine et de définir une politique conventionnelle scientifique nord-sud pour l'Afrique en application des recommandations sus-citées, ii) pendant 5 jours pour la 2e conférence, de faire approuver, autoriser et consentir de nouvelles résolutions, recommandations et instructions hiérarchiques internationales, iii) pour la 3e conférence de 4 jours, de désigner les sept États membres africains du présidium du Comité exécutif – Conseil scientifique international africain et les membres du Conseil international d'administration du FARSE et de procéder à l'élection du prochain secrétaire exécutif – directeur général du BASE – FARSE – Union africaine et des trois secrétaires exécutifs adjoints – directeurs techniques généraux de l'administration technique générale internationale de l'Organisation ;

- le BASE – FARSE – Union africaine est désormais administré par un organigramme technique international qui permet d'impliquer tous les États membres d'Afrique, l'UNESCO, le CAMES et l'ADEA par un système de quota par État membre et par l'accréditation de Bureaux de liaison auprès du siège central général à Kinshasa en république démocratique du Congo. L'UNESCO, le CAMES et l'ADEA peuvent déjà prendre place pour aider à préparer N'Djamena, Libreville et Tunis ;

- le FARSE est prévu pour être établi à Tunis, en Tunisie, sous l'assistance de la Banque africaine de développement. Il est capitalisé par les cotisations des États membres et les apports en capitaux des partenaires techniques et financiers publiques et privés des États membres, de l'Union africaine et des États et organisations internationales partenaires au développement de l'Afrique. Aucune autre Institution n'est ni habilitée ni autorisée à se substituer au BASE – FARSE – Union africaine ;

- les fonctionnaires des États membres seront recrutés par avis de vacance ou d'ouverture de postes de détachement notifié aux États membres ou par test et concours pour les postes techniques permanents sur programme(s) ;

- les anciens directeurs généraux du BASE sont :

- Anicet Mugala Sansong Asindié (RDC) (1973-1988) ;

- Jean Bassinga (Congo-Brazzaville) (1988-1991) ;

- Georges Guédou (Bénin) (1992-1995) ;

- Saliou Mangane Saliou (Sénégal) (1995-1996) ;

- Ambrosio Lukoki (Angola) (1996-2000).

- À la suite des difficultés structurelles persistantes expliquées par la tierce détention abusive due aux problèmes économiques et financiers des États membres et à l'Organisation opaque des missions de travail à l'ex-BASE/OUA, il a été nécessaire de faire voter des décisions pour recommander les réformes sus-indiquées. Ces réformes ont débuté dès 1992 et les conclusions sont disponibles à la date d'aujourd'hui. Une vacation de programme est en cours, assurée par Serge Éric Ahiha, né le , économiste de programme(s) et d'entreprise(s), diplômé, professionnel d'administration internationale de coopération technique et financière internationale formée et qualifiée par le BASE – OUA dès , après un stage de qualification et de formation professionnelle décidée par le Conseil de direction internationale de l'Organisation, recrutement autorisé par le président du Comité exécutif – Conseil scientifique international africain, à la suite dudit stage qui s'est déroulé à Dakar dès la session extraordinaire des 20- jusqu'à . Recruté dès , Il est de nationalité béninoise et est employé en tant que fonctionnaire international de carrière conformément aux stipulations réglementaires et statutaires internationales de l'Organisation et de son personnel. Il a été recruté dans le cadre d'un protocole d'accord international conclu officiellement entre le BASE/OUA et la république du Sénégal pour réaliser les Missions internationales de coopération technique et financière internationale nécessaires à la restructuration organique, technique, administrative et financière de l'Organisation et des États membres. Ce protocole est un accord international qui forme avec les nouveaux programmes internationaux de coopération internationale autorisés, approuvés et consentis par le Comité exécutif – Conseil scientifique international du BASE – FARSE – Union africaine les lettres de Missions internationales de travail de toutes instances internationales effectivement mandées, mandatées, accréditées expressément légalement et légitimement par l'Organisation qui est accréditaire des instances consulaires, diplomatiques et des fonctionnaires internationaux ou consulaire dûment expressément légalement et légitimement habilités ;

- Toutes décisions tendant à modifier le profil institué pour le BASE devront être décidées que par les organes hiérarchiques qui en ont décidé par consensus l'accession au rang d'institution spécialisée et aujourd'hui d'organisation internationale spécialisée, qui ont accepté les applications de ses décisions dans les formes et stipulations indiquées par le droit international public et les instruments internationaux des Nations unies en vertu desquelles ont été établis les missions, buts et objectifs qui lui ont été attribués et qui ne peuvent normalement souffrir d'aucune contestation ou rébellion passionnelle ou contradiction sans subir la loi et des sanctions exemplaires ;

- le BASE – FARSE – Union africaine a accepté l'Union africaine et se rallie à sa politique et à ses programmes internationaux et réciproquement l'invite aux respects des engagements antérieurement pris par l'Organisation de l'unité africaine qui a abattu un travail considérable sur le continent que nul ne saurait effacer de la mémoire des grands intellectuels de ce monde et qui ne sont l'œuvre que des rapports nord-sud de grandes concessions intelligemment menées et admirablement appliquées. L'Afrique a grandi avec l'OUA et s'épanouira aux côtés des continents développés grâce, non pas aux critiques fantaisistes et inutiles, mais par les actions procédurielles et processuelles organiques internationales et sans cesses aux efforts d'ajustement structurel des capacités humaines et financières endogènes que pourra compléter les capitaux et les savoir-faire internationaux. Viendra après et tout seul de manière automatique l'intégration africaine comme besoin économique d'envergure. Tout en appliquant ses programmes de coopération scientifique et internationale, le BASE – FARSE – Union africaine continue de soumettre dans le cadre de l'arrimage à la politique internationale contemporaine et dans la vision de modération nord-sud des programmes internationaux d'assistance spécifique aux populations africaines meurtries de certaines exploitations humaines, des programmes de réparation axés surtout sur la revalorisation de la personne humaine et des cadres de vie qui auraient pu connaître le même niveau de développement avec une meilleure collaboration internationale débarrassée de ségrégation raciale et une forme de tutelle mieux pensée que la colonisation qui aurait privilégié les intérêts réciproques entre le Nord et le Sud de la planète Terre. Mais nous devrions être d'accord que :

PRINCIPES :

- les principes fondamentaux de l'Organisation de l'unité africaine sont le respect du tracé des frontières héritées de la période coloniale, le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures[réf. nécessaire].

Liste des secrétaires généraux de l'OUA[modifier | modifier le code]

- 1963-1964 : Kifle Wodajo

- 1964-1972 : Diallo Telli

- 1972-1974 : Nzo Ekangaki

- 1974-1978 : William Eteki Mboumoua

- 1978-1983 : Edem Kodjo

- 1983-1985 : Peter Onu

- 1985-1989 : Idé Oumarou

- 1989-2001 : Salim Ahmed Salim

- 2001-2002 : Amara Essy

Critique[modifier | modifier le code]

Même si l'Organisation de l'unité africaine était souvent tournée en dérision et qualifiée de bureau de tractations commerciales sans réels pouvoirs, le secrétaire général ghanéen de l'Organisation des Nations unies, Kofi Annan, en fit l'éloge pour sa capacité à rassembler les Africains. Au cours de la trente-neuvième année d'existence de l'organisation, les critiques (notamment les ONG) affirmaient avec toujours plus d'insistance que l'Organisation de l'unité africaine ne protégeait pas suffisamment les droits et les libertés des citoyens africains contre leurs propres dirigeants politiques. Son remplaçant, l'Union africaine, semble après quelques années d'existence faire preuve de plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits, et dans l'ouverture démocratique.

Les deux thèmes fédérateurs au sein de l'OUA étaient la décolonisation et la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. L’aide envers les peuples encore colonisés restera son action la plus marquante. L’OUA utilise l'Organisation des Nations unies (ONU) comme une tribune pour plaider leur cause. Elle apporte son assistance politique et matérielle aux mouvements indépendantistes. L’organisation panafricaine sera peu efficace dans la lutte contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, bien qu’elle le dénonce avec vigueur.

En ce qui concerne les règlements des conflits : comme en témoignent les principes de l'OUA, les États de l'organisation ont opté pour la non-ingérence. Ce qui lui a été reproché l'OUA a néanmoins mené des médiations pour régler certains conflits. Elles s'avéreront peu probantes. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui regroupe 16 pays, se montre plus active sur ce point, comme au Liberia dans les années 1990.

L'OUA fut avant tout un forum de coopération entre chefs d’États. La conférence, qui est l’organe suprême réunissant les chefs d'État et de gouvernement, prenait toutes les décisions. Les États étaient souvent divisés sur les sujets, ce qui entraînait un certain immobilisme dans de nombreux domaines.

Sur le plan économique : l’objectif d'intégration économique est caractérisé par une trop grande ambition des projets comparée aux faibles moyens alloués. En 1991, le traité d’Abuja (Nigeria) prévoit l’instauration d’un marché commun continental à l’horizon 2025. Mais les avancées du projet laissent les observateurs sceptiques.

Sur la promotion des droits de l’homme et de la démocratie : l’OUA adopte en 1981 une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aujourd’hui ratifiée par la quasi-totalité des États. Son mécanisme de contrôle est resté très limité : la commission qui s'en chargeait ne pouvait que rendre un rapport, souvent confidentiel, à la conférence des chefs d’État et de gouvernement qui disposait du dernier mot.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- ↑ Ali Mazrui et Christophe Wondji, Histoire générale de l'Afrique - L'Afrique depuis 1935, UNESCO, 1998, p. 800 (lire en ligne).

- ↑ Ministère des Affaires étrangères d'Algérie, Algérie Presse Service, Le 6e sommet arabe à Alger, sur Calameo.

- ↑ « Le jour où le Maroc a quitté l’Organisation de l’unité africaine – jeuneafrique.com », jeuneafrique.com, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Amzat Boukari-Yabara, Une histoire du panafricanisme, La Découverte, , p. 300

- ↑ « RFI - Union africaine - De l’OUA à l’UA », sur www1.rfi.fr (consulté le ).

- ↑ « Cinquantenaire de l’UA : Quel bilan ? / De l’OUA à l’UA », Abidjan.net, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- « OAU After Twenty Years », Pub. Praeger, mai 1984 (ISBN 0030624738).

- Terry M. Mays, « Africa's First Peacekeeping Operation: The OAU in Chad, 1981-1982 », Pub. Praeger, (ISBN 0275976068).

- Chaloka Beyani, Chris Stringer, « African Exodus: Refugee Crisis, Human Rights, & the 1969 OAU Convention », Pub. Lawyers Committee for Human Rights, (ISBN 0934143730).

- Marie-Claude Smouts, Les Organisations Internationales, éditions Armand Colin, Paris, 1995.

- Pierre Weiss, Les Organisations Internationales, éditions Nathan, Paris, 1998.

- Organisations internationales à vocation régionale, Paris, La Documentation française, 1995.

- Raymond Ranjeva, La succession d'organisations internationales en Afrique, Pédone, 1978.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par l'OUA en juin 1981

- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée par l'OUA en juillet 1990

- Union africaine

Secrétaires généraux de l'Organisation de l'unité africaine |

|---|

|

| Campagnes | |

|---|---|

| Instruments et législations |

|

| Organisations | |

| Conférences | |

| Résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU | |

| Autres aspects |